আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় অণুজীবের প্রকারভেদ – যা অনুজীব বিদ্যা এবং এর প্রয়োগ এর অন্তর্ভুক্ত।

অণুজীবের প্রকারভেদ

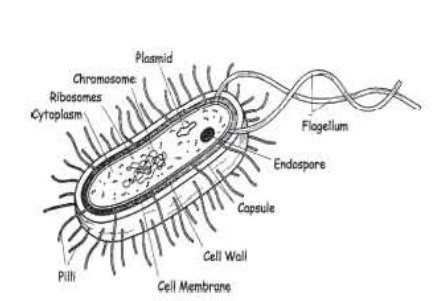

অধিকাংশ ছোঁয়াচে রোগের কারণ ব্যাকটেরিয়া। ব্যাকটেরিয়া এক প্রকার এককোষী আণুবীক্ষণিক জীবাণু। স্বভাবতই এদের খালি চোখে দেখা যায় না। এদের কোষে নিউক্লিয়াস আছে কিন্তু নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ও নিউক্লিওলাই নাই। তবে কোষপ্রাচীর থাকে।

অনুকূল পরিবেশ পেলে এরা দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে বংশ বৃদ্ধি করে। ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের সংক্রমণ রোধ ও চিকিৎসার জন্য ব্যাকটেরিয়ার জীবনচক্রের জ্ঞান প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য অপরিহার্য।

ব্যাকটেরিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১) খালি চোখে দেখা যায় না।

২) কোষ প্রাচীর ফ্লাজেলা, ফিম্ব্রিয়া ও ক্যাপসুল আছে।

৩) এদের নিউক্লিয়াস আছে।

৪) এদের দেহে কোনো ক্লোরোফিল নেই।

৫) এদের নিউক্লিয়াস এর মাঝে ক্রোমজম আছে।

৬) এদের মাইটোকছিয়া ও এন্ডোপরাজমিক রেটিকুলাম নেই।

৭) এরা হি-বিভাজন প্রক্রিয়ার বংশ বিস্তার করে।

ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিভাগ:

১) কাৰুকস (Coccus) : গোলাকার বা চ্যাপ্টা

২) ব্যাসিলাস (Bacillus ) : নলাকৃতি

৩) স্পাইরোকিট (Spirochetes) : স্প্রিং এর মত ।

ব্যাকটেরিয়ার জীবন প্রক্রিয়া

ব্যাকটেরিয়া দ্বি-মাত্রিক বৃদ্ধি (Binary fission) হারে বংশবৃদ্ধি করে। বংশবৃদ্ধির পর্যায় বা ধাপগুলো হল-

ক) খাদ্য গ্রহণ পর্যায় (Lag phase).

খ) বংশ বৃদ্ধি পর্যায় (Log phase),

গ) স্থির অবস্থা (Stationary phase),

ঘ) হ্রাস পর্যায় (Phase of decline)

ভাইরাস (Virus)

ভাইরাস সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম জীব যাদের ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। ভাইরাস এর মাঝে

ডিএনএ বা আরএনএ থাকে কিন্তু নিইক্লিয়াস থাকে না। গঠনের দিক থেকে ভাইরাস একটি পরিপূর্ণ কোষ নয় বলে একে সাবসেলুলার বা ননসেলুলার বলা হয়।

ভাইরাসকে আন্তঃকোষীয় পরজীবীও (Intercellular parasite) বলা হয়। ভাইরাস কখনও জীব আবার কখনও জড়পদার্থের ন্যায় আচরণ করে। মানব দেহে ভাইরাস বাহিত রোগের উদাহরণ- হেপাটাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্চা, এইডস, কোভিড-১৯ প্রভৃতি।

ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য –

১) ভাইরাস অত্যন্ত ক্ষুদ্র জীবাণু।

২) ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এটা দেখা যায় না।

৩) কালচার মিডিয়াতে বংশবৃদ্ধি করা যায় না।

৪) এদের বংশবৃদ্ধি হয় রেপ্লিকেশন (DNA বা RNA এর অনুলিপিকরণ)-এর মাধ্যমে।

৫) ভাইরাস এ রাইবোজম অনুপস্থিত থাকে।

ভাইরাসের আকার ও আকৃতি-

এটি পূর্ণাঙ্গ জীবকোষ নয় ।

ভাইরাসের আকার সাধারণত ২০ থেকে ৩০০ ন্যানোমিটার।

ভাইরাস বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে- লম্বাকৃতি, বুলেট আকৃতি অথবা ইট এর আকৃতির।

ভাইরাস-এর আকৃতি ক্যাপসিড-এর উপর নির্ভির করে

ভাইরাসের আঙ্গিক গঠনের উপাদানসমূহ-

১) নিউক্লিক এসিড (Nucleic acid),

২) ক্যাপসিড (Capsid),

৩) ভাইরাস প্রোটিন (Virus protein),

৪) এনভেলপ (Envelope),

৫) রাসায়নিক মিশ্রণ (Chemical composition)

ছত্রাক (Fungi)

ছত্রাক একধরনের বহুকোষী অণুজীব যার মধ্যে অনেকগুলো মানুষের রোগ সৃষ্টি করে। আবার কিছু ছত্রাক মানুষের উপকার করে থাকে। যেমন Penicillium chrysogenum নামক ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করা হয়।

ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য –

১) সাধারণত বহুকোষী এবং সুতার মতো দেখতে হয়।

২) বেশির ভাগই মানব শরীরে রোগ সৃষ্টি করে না ।

৩) এরা বাডিং বা স্পোরের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে থাকে।

৪) অধিকাংশ ছত্রাকই গ্রাম পজিটিভ

৫) এদের দেহে কোন ক্লোরোফিল নেই।

মানবদেহে রোগ সৃষ্টিকারী গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছত্রাক-

১) ক্যান্ডিডা (Candida),

২) এসপারজিলাস (Aspergillus ),

৩) ক্রিপটোকক্কাস (Cryptococcus)

৪) ট্রিকোফাইটন (Trichophyton) ও মাইক্রোস্পোরিয়াম (Microsporium) সহ রিং ওয়ার্ম (Ring worm) সৃষ্টিকারী ছত্রাক

প্রোটোজোয়া (Protozoa)

Protista-এর বৃহৎ এক প্রাণি-দল (subkingdom), যাদের সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো মাত্র একটি কোষে দেহ গঠিত। প্রকৃত নিউক্লিয়াস, সুচিহ্নিত কোষকাঠামো এবং একটি বিপাকীয় প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট ধরন দ্বারা প্রোটোজোয়া অন্যান্য প্রটিস্টা থেকে স্বতন্ত্র, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বিভাজন খুব স্পষ্ট নয়।

এই এককোষী প্রাণীরা জীবনের জন্য জরুরি যাবতীয় কাজকর্ম কোষের মধ্যেই চালাতে পারে, যা অনেক উচ্চতর শ্রেণির প্রাণীর ক্ষেত্রে বিশেষ অঙ্গ বা অঙ্গতন্ত্র সম্পাদন করে। প্রাণিজগতের এ উপসর্গটি নিশ্চিতই বহুজাতিক (polyphylletic)।

এটি জীবরাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত এবং তা দেখিয়েছে যে প্রোটোজোয়ার কোনো কোনো পৰ্ব (phylum) অন্যান্য প্রোটোজোয়ার চেয়ে সুনির্দিষ্ট এককোষী উদ্ভিদের সঙ্গেই অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

প্রোটোজোয়ার বৈশিষ্ট-

১। এরা এককোষী ও কোষে কোষপ্রাচীর নাই। তবে এরা উদ্ভিদ বিভাগেরও হতে পারে যেমন ছত্রাকের কিছু প্রজাতি। প্লাজমোডিয়াম দশা।

২। এদের আকার সাধারণত ১ মাইক্রোমিটার হতে ২ মিলিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। তবে অধিকাংশ সদস্যই

অতি আনুবীক্ষনিক এবং অনুবীক্ষন যন্ত্র ছাড়া ভালো দেখা যায়না।

৩। এরা দেহের আকার পরিবর্তন করতে পারে বলে নির্দিষ্ট আকার আকৃতি থাকেনা।

৪। এরা ক্ষণপদের সাহায্যে চলাচল করে। পরজীব প্রোটোজোয়া বিশেষ প্রক্রিয়ায় আন্তঃকোষীয় ফাকা স্থানে যেতে পারে। এদের কিছু সদস্যের ফ্লাজেলার মত অঙ্গ দেখা যায়।

৫। প্রতিকূল পরিবেশে এরা সিস্ট তৈরি করে এবং অনুকূল পরিবেশ ফেলে সিস্ট ভেঙ্গে অনেকগুলো প্রোটোজোয়া প্রাণির সৃষ্টি করতে পারে। সিস্ট হচ্ছে এদের নিষ্ক্রিয় দশা। দেহের চারপাশে একধরনের পুরু আবরণী সৃষ্টি করে তার ভেতর নিজেকে গুটিয়ে নিষ্ক্রিয় রাখে এবং নিউক্লিয়াসের উপাদানগুলো সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে বিপাক ক্রিয়া কমে যায়।

৬। এরা পানিতে বা ভেজা স্যাতসেতে পরিবেশে থাকে, শুষ্ক পরিবেশে সক্রিয় থাকেনা তবে সিস্ট গঠনের মাধ্যমে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে।

৬। এরা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় খাদ্য গ্রহণ করে যেমন এমিবা।

৭। এরা রোগ সৃষ্টি করতে পারে যেমন, ম্যালেরিয়া জীবানু

মেটাজোয়া (Metazoa) :

যেসব প্রাণীর দেহ অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত তাদের বহুকোষী প্রাণী বা মেটাজোয়া (Metazoa) বলে। পরিফেরা (Porifera) থেকে কর্ডাটা (Chordata) পর্ব পর্যন্ত প্রাণীদের দেহ বহুসংখ্যক কোষ দ্বারা গঠিত । যেমন: Hydra vulgaris (হাইড্রা), Copsychus saularis (দোয়েল), Homo sapiens (মানুষ), কৃমি ইত্যাদি। যেমন-

কৃমি বা হেলমিন্থ

কৃমি বা হেলমিন্থ : যে সমস্ত পরজীবী খালি চোখে দেখা যায় তাদের মধ্যে কৃমি বা হেলমিন্থ অন্যতম। সকল কৃমিই মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে বাস করে তবে পরিপাকতন্ত্রের সকল অঙ্গে এর অবাধ বিচরণ রয়েছে। আঙ্গিক গঠনের ভিত্তিতে কৃমিকে প্রধানত: ২টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যেমন-

ক) নেমা কৃমি (Nema Helminth) : এরা গোলাকার ও নলাকার কৃমি।

খ) প্লাটি কৃমি (Platy Helminth) : এরা চ্যাপ্টা ও ফিতাকার কৃমি।

ক) নেমা কৃমি (Nema Helminth) : বাংলাদেশে প্রধানত ৪ প্রকার নেমা কৃমি দেকা যায়। যেমন-

i) কেঁচো কৃমি (Round worm or Ascaris lumbricoides) রোগ- দীর্ঘ মেয়াদি বদ হজম, পেট ব্যথা, পাতলা পায়খানাসহ সর্দি ও কাশি লেপা থাকা।

ii) বক্র কৃমি (Hook worn or Ankylostoma duodenale ) রোগ- রক্ত শুন্যতা ও রুগ্ন স্বাস্থ্য ।

iii) সুতা কৃষি (Thread worm or Enterobius vermicularis) রোগ- বদ হজম ও মলদ্বারে চুলকানি বোধ করা।

iv) ট্রাইচুরী কৃমি (Trichuris trichuria) রোগ- দীর্ঘ মেয়াদি ডায়রিয়া।

4) প্লাটি কৃষি (Platy Helminth) : বাংলাদেশে প্রধানত ৩ প্রকারের প্লাটি কৃষি বা ফিতা কৃষি (Tape

worn or Cestodes) দেখা যায়। যেমন- i) টেনিয়া সাজিনাটা (Beef tape wom or Taenia soginata)

ii) টেনিয়া সোলিয়াম (Pork tape worm or tacnia solium)

iii) হাইমেনোলেন্সিস (Dwarf tape worm or Hymenolepis nama)