আজকের আলোচনার বিষয়ঃ অস্থিসন্ধির শ্রেণিবিন্যাস । যা পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক ১ এর বেসিক হিউমান বায়োলোজি ও এর প্রয়োগ অংশের অন্তর্গত।

অস্থিসন্ধির শ্রেণিবিন্যাস

অস্থিসন্ধি (Joints):

যে স্থানে দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগ হয়, তাদের মধ্যে নড়াচড়া হলে অথবা না হলেও তাকে অস্থিসন্ধি বলে। অস্থিগুলো পরস্পরের সাথে যোজক কলা দিয়ে এমনভাবে যুক্ত থাকে যাতে সংলগ্ন অস্থিগুলো বিভিন্ন মাত্রায় সঞ্চালিত হতে পারে। তাই দেখা যায়, কোনো কোনো অস্থিসন্ধি একেবারেই অনঢ়- করোটির অস্থিসন্ধি। কোনোটি আবার সামান্য সঞ্চালনক্ষম- আন্তঃকশেরুকীয় অস্থিসন্ধি। কিছু সন্ধি ফলে অস্থিগুলো মুক্ত ও স্বচ্ছন্দে সঞ্চালনক্ষম হয়ে থাকে ।

অস্থিসন্ধির শ্রেণিবিন্যাস:

অস্থিসন্ধি ৩ রকমের হয়ে থাকে-

ক) তন্তুময় সন্ধি,

খ) তরুণাস্থিময় সন্ধি এবং

গ) সাইনোভিয়াল সন্ধি।

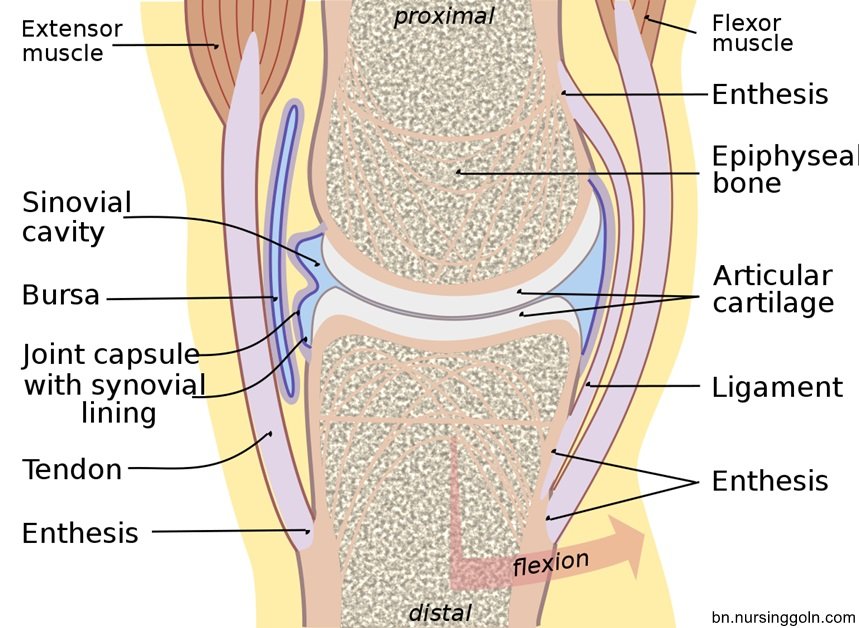

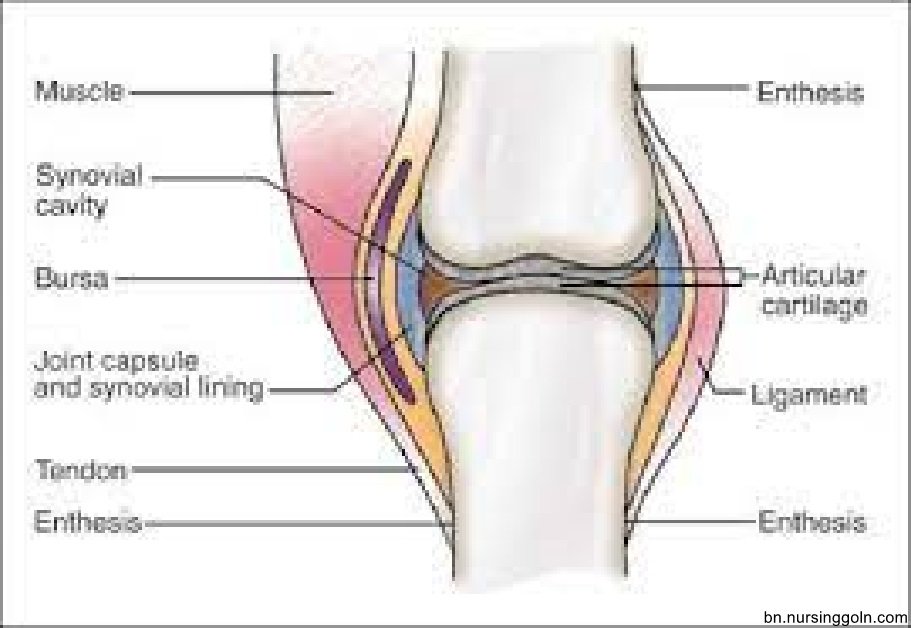

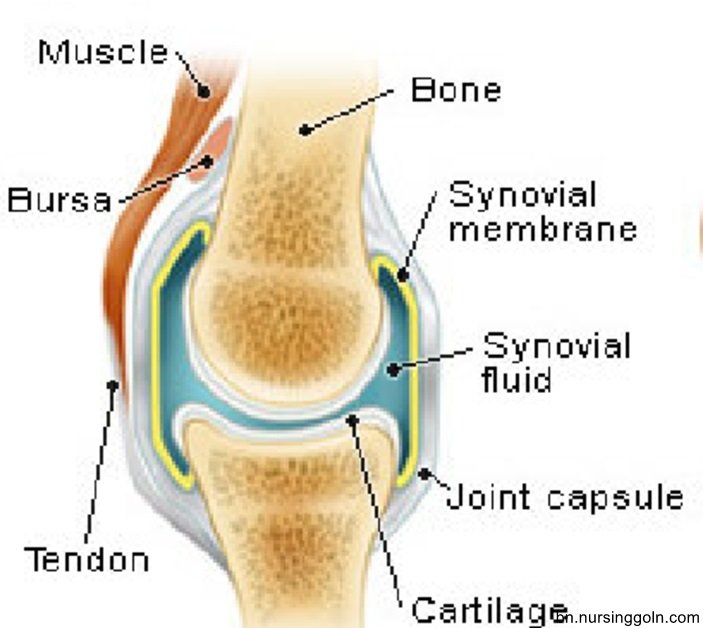

গ) সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি (Synovial joints) বৈশিষ্ট্য-

- সাইনোভিয়ান গহবর থাকে।

- দুই অস্থির সংযোগী ভল মসৃণ স্বচ্ছ তরুণাস্থির (Hyaline cartilage) পাতলা ঘরে আনত থাকে

- গহবর বেষ্টনকারী সাইনোভিয়াল আবরণী (Synovial membrane) নিঃসৃত মিউকোপলিস্যাকারাইডে পঠিত সাইনোভিয়াম নামে পিচ্ছিল তরলের প্রলেপ থাকে।

- সন্ধি গহবরটি আর্টিকুলার ক্যাপসুল নামে একটি দ্বিস্তরী আবরণিতে বেষ্টিত

সাইনোভিয়াল অস্থি সন্ধির শ্রেণিবিন্যাস

সংযোগকারী তলের সংখ্যার ভিত্তিতে দুই ভাগ করা হয়- ১) সরণ সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি ও ২) জটিল সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি। সংযোগকারী তলের আকারের উপর ভিত্তি করে সানোভিয়াল অস্থিসন্ধিকে ৬ প্রকারে বিভক্ত করা যায়: ১) সমতল অস্থিসন্ধি, ২) হিঞ্জ অস্থিসন্ধি, ৩) পিত্তট অস্থিসন্ধি, ৪) কন্ডাইলয়েড অস্থিসন্ধি, ৫) স্যাল অস্থিসন্ধি এবং ৬) বল ও কোটর অস্থিসন্ধি।

১) সমতল অস্থিসন্ধি (Plane joints)-

এক্ষেত্রে অস্থিসন্ধিতে দুটি অস্থির সংযোগী ভল চাপা বা সামান্য বাঁকানো এবং অত্যন্ত সীমিত মাত্ৰায় যে কোনো দিকে সঞ্চালিত হয়। উদাহরণ- দুটি কার্পাল অস্থির মধ্যকার সংযোগ (Intercarpal joints); দুটি মেটাটাসান অস্থির মধ্যকার সংযোগ (Intermetatargal joints)।

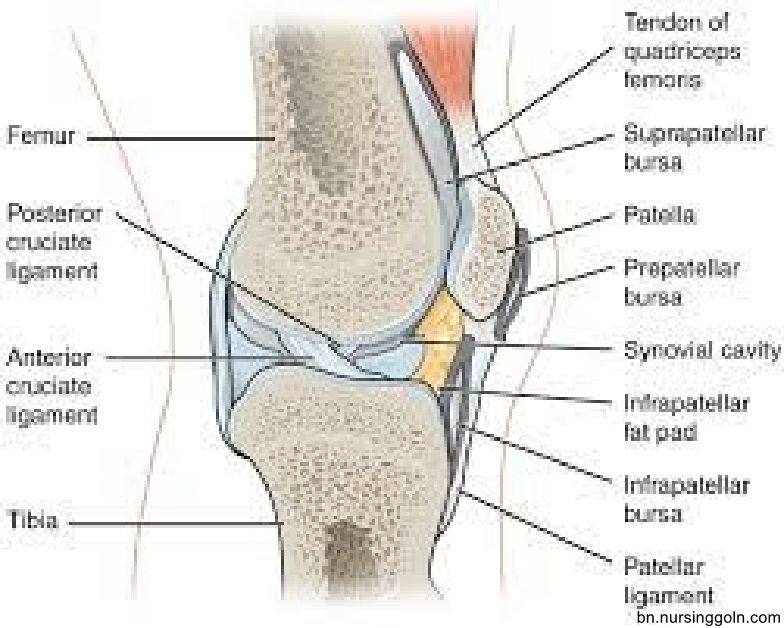

২) হিঞ্জ অস্থিসন্ধি (Hinge joints)-

এক্ষেত্রে একটি অস্থির উত্তল মস্তক অন্য অস্থির অবতল অংশে এমন চমৎকার ভাবে বসানো থাকে যার ফলে অস্থির চলন শুধু দরজার কপাটের মতো হয়। উদাহরণ- কনুইয়ের সন্ধি (Elbow joints): হাঁটুর সন্ধি (Knee joints)।

৩) পিভট অস্থিতি (Pivot joints)-

এ ক্ষেত্রে একটি অস্থির গোল সুচালো বা কোণাকার সংযোগী ভল এমন একটি রিং-এর ভেতর ঢোকানো থাকে যা অন্য একটি অস্থি ও লিগামেন্টের অংশ নিয়ে গঠিত এবং প্রবিষ্ট অস্থিটি কেবল ঘূর্ণনে সক্ষম হয়। উদাহরণ- প্রথম দুইটি গ্রীৰা দেশীয় বা সারভাইকাল কশেরুকার মধ্যকার অস্থিসন্ধি (Atlanto-axial joint) |

৪) কাইলরেড অস্থিসন্ধি (Condylold joints)-

এ ক্ষেত্রে একটি অস্থির ডিম্বাকার মস্তক অন্য অস্থির ডিম্বাকার গহবরে ঢোকানো থাকে এবং যে কোনো তলে সঞ্চালনক্ষম হলেও ঘূর্ণনে অক্ষম থাকে। উদাহরণ- হাঁটুর সন্ধি (Knee joint) |

৫) স্যাডল অস্থিসন্ধি-

এক্ষেত্রে এক অস্থির সংযোগী গুদের একদিক উত্তন অন্যদিক অবতন এবং দ্বিতীয় অস্থির বৈশিষ্ট ঠিক তার বিপরীত। এই সন্ধিতে অস্থির বিভিন্নমুখী সঞ্চালন সম্ভব হলেও ঘূর্ণন অত্যন্ত সীমিত। উদাহরণ- বৃদ্ধাঙ্গুলের কার্পাল ও সেটাকাপালের মধ্যকার সন্ধি (Carpometacarpal joint of the thumb ) ।

৬) বল ও কোটর অস্থিসধি (Ball and socket joint)-

এক্ষেত্রে একটি অস্থির বলের মতো গোল মস্তক অন্য অস্থির পেয়ালাকৃতির গহবরে ঢোকানো থাকে এবং যে কোনো অক্ষে বা তলে তাদের সঞ্চালন ঘটে। উদাহরণ- রুসন্ধি (Shoulder joint), জঙ্ঘাসন্ধি (Hip joint)।

একটি আদর্শ অস্থিসন্ধির গঠন –

১। অস্থিসন্ধির বহির্ভাগ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বচ্ছ তরুণাস্থিতে (Hyaline cartilage) মোড়ানো থাকে।

২। অস্থিসন্ধি আবরণী-

এ আবরণী অস্থিসন্ধির বহির্ভাগে থাকে ও সেখান থেকে অস্থি আবরণীতে মিলে যায়।

৩। অস্থিসন্ধি গহবর-

এ গহবর সংকীৰ্ণ ফাঁকের মত যা সন্ধির তরুনাস্থির বহির্ভাগ ও অস্থিসন্ধি আবরণী দিয়ে চারদিকে আবদ্ধ থাকে। এতে সাইনোভিয়াল রস নিঃসৃত হয়।

মানুষের চলনে পেশি ও অস্থিতন্ত্রের সমন্বর মানুষের চলনে পেশি ও পেশির সঙ্গে যুক্ত অস্থির মাধ্যমে হয়। চলনের জন্য পেশি ও অস্থির সমন্বয়ে যে তন্ত্র গঠিত হয় তাকে পেশি-অহিত (Musculoskeletal system) ।

২ thoughts on “অস্থিসন্ধির শ্রেণিবিন্যাস”