আজকে আমরা আলোচনা করবো প্রাণিটিস্যুর প্রকারভেদ । যা পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক ১ এর বেসিক হিউমান বায়োলোজি ও এর প্রয়োগ অংশের অন্তর্গত।

প্রাণিটিস্যুর প্রকারভেদ

একই ভ্রূণীয় কোষ থেকে উৎপন্ন হয়ে এক বা একাধিক ধরনের কিছু কোষ জীবদেহের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে সমষ্টিগতভাবে একটা কাজে নিয়োজিত থাকলে ঐ কোষগুলো সমষ্টিগতভাবে টিস্যু (Tissue) বা তণ্ডু তৈরি করে। টিস্যু নিয়ে আলোচনাকে টিস্যুতত্ত্ব (Histology) বলে। যেমন লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা একেক ধরনের কোষ। এরা একত্রে তরল যোজক টিস্যু বা রক্ত নামক টিস্যু হিসেবে পরিচিত। তরল যোজক টিস্যু রক্ত, দেহের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শরীরবৃত্তীয় কাজে অংশ নেয়।

প্রাণিটিস্যু তার গঠনকারী কোষের সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য এবং তাদের নিঃসৃত পদার্থের বৈশিষ্টের ভিত্তিতে প্রধানত চার ধরনের হয়— আবরণী টিস্যু, যোজক টিস্যু, পেশি টিস্যু এবং স্নায়ু টিস্যু।

আবরণী টিস্যু (Epithelial Tissue)

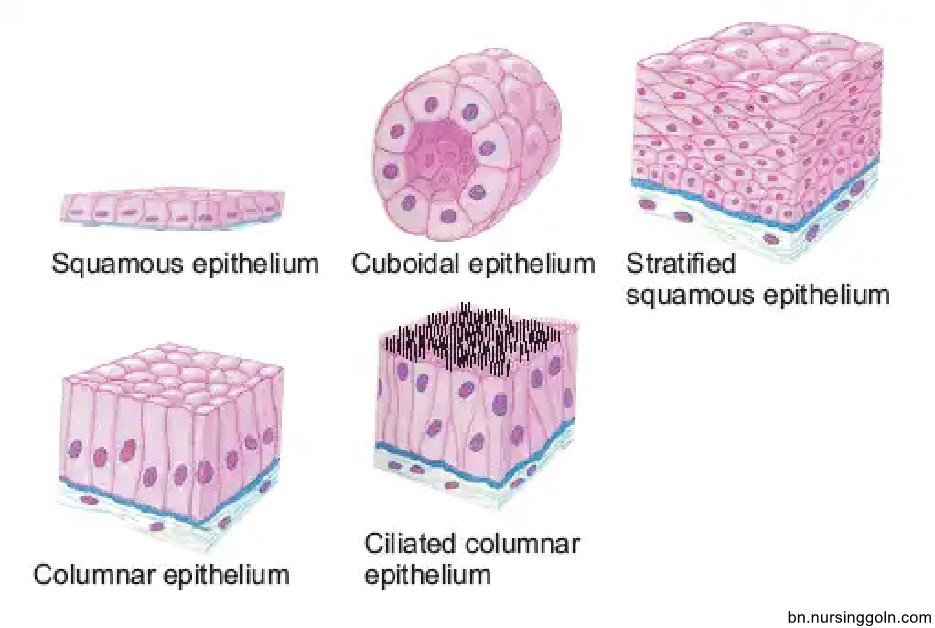

এই টিস্যুর কাজ হলো- অঙ্গকে আবৃত রাখা (Lining), বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা (Protection) করা, প্রোটিনসহ বিভিন্ন পদার্থ ক্ষরণ বা নিঃসরণ (secretion) করা, বিভিন্ন পদার্থ শোষণ (absorption) করা এবং কোষীয় স্তর পেরিয়ে সুনির্দিষ্ট পদার্থের পরিবহণ (transcellular transport) । আবরণী টিস্যুর কোষগুলো ঘন সন্নিবেশিত এবং একটি বিভিন্ন পর্দার উপর বিন্যস্ত থাকে। কোষের আকৃতি, প্রাণিদেহে এর অবস্থান এবং কাজের প্রকৃতিভেদে এ টিস্যু তিন ধরনের হয়। যেমন-

i. স্কোয়ামাস অবিরণী টিস্যু (Squamous Epithelial):

এই টিস্যুর কোষগুলো মাছের আঁশের মতো চ্যাপটা এবং এদের নিউক্লিয়াস বড় আকারের হয়। যেমন- বৃক্কের বোম্যান্স ক্যাপসুল প্রাচীর। এই টিস্যু প্রধান আবরণ ছাড়াও ছাঁকনির কাজ করে থাকে।

ii. কিউবয়ডাল আবরণী টিস্যু (Cuboidal Epithelial):

এই টিস্যুর কোষগুলো ঘনকার বা কিউব আকৃতির অর্থাৎ কোষগুলোর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা প্রায় সমান। যেমন- বৃক্কের সংগ্রাহক নালিকা। এই টিস্যু প্রধান পরিশোষণ এবং আবরণ কাজে লিপ্ত থাকে।

iii. কলামনার আবরণী টিস্যু (Columnar Epithelial) :

এই টিস্যুর কোষসমূহ স্তম্ভের মতো সরু এবং লম্বা। যেমন- প্রাণীর অন্ত্রের আন্তঃপ্রাচীরের কোষগুলো মূলত ক্ষরণ, রক্ষণ এবং শোষণ কাজ করে থাকে। প্রাণিদেহে ভিত্তিপর্দার উপর সজ্জিত কোষগুলোর সংখ্যার ভিত্তিতে এপিথেলিয়াল বা আবরণী টিস্যুকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

i. সাধারণ অবরণী টিস্যু:

ভিত্তিপর্দার উপর কোষসমূহ একত্রে সজ্জিত। যেমন- বৃক্কের বোম্যান্স ক্যাপসুল, বৃক্কের সংগ্রাহক নালিকা, অস্ত্র প্রাচীর।

ii. স্ট্র্যাটিফাইড অবরণী টিস্যু:

ভিক্তিপর্দার উপর কোষগুলো একাধিক স্তরে সজ্জিত। উদাহরণস্বরুপ মেরুদন্ডী প্রাণীদের ত্বক। বিশেষ এমন স্ট্র্যাটিফাইড আবরণী টিস্যু আছে যার স্তরের সংখ্যা মিনিটের মধ্যে পাল্টে যেতে পারে। একে বলে ট্রানজিশনাল আবরণী। যেমন- মুত্রথলির আন্তঃপ্রাচীর

iii. সিউডো-মাটিফাইড অবরণী টিস্যু:

এই টিস্যু কোষগুলো ভিত্তিপর্দার উপর একত্রে বিন্যস্ত থাকে। তবে কোষগুলো বিভিন্ন উচ্চতার হওয়ায় এই টিস্যুকে দেখতে স্তরীভূত টিস্যু মনে হয়। যেমন- ট্রাকিয়া।

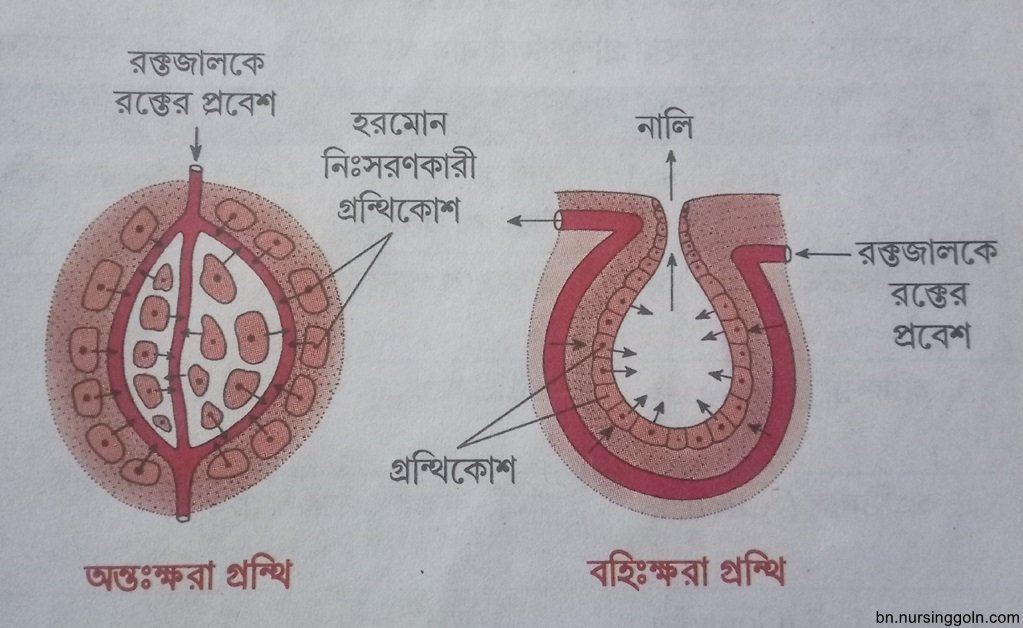

গ্ৰন্থি বা Gland

গ্রন্থি বা Gland হলো নিঃসরণের যন্ত্র (Secretory Organ) যা দেহের বিভিন্ন স্থানে থাকে। যেমন- যকৃত (Liver), অগ্নাশয় (Pancreas), পিত্তথলি ( Gall Bladder), পাকস্থলী (Stomach) প্রভৃতি। ক্ষরণ পদ্ধতি ও ক্ষরণ নির্গমন নালীর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ভিত্তিতে গ্রন্থিগুলো প্রধানত ২টি ভাগে ভাগ করা হয়-

১। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (Exocrine gland) বা নালীযুক্ত গ্রন্থি (Gland with duct)-

যে সব গ্রন্থি এর রাসায়নিক রস নালিকার মাধ্যমে উৎপত্তিস্থলের অদুরে বহন করে নিঃসরণ করে। এদের নিঃসৃত রস বা জুস (Juice) নামে পরিচিত। যেমন- লালা গ্রন্থি (Salivary Gland), যকৃত (Liver), অগ্নাশয় (Pancreas) প্রভৃতি।

২। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endocrine gland) বা নালীবিহীন গ্রন্থি (Ductless Gland)-

যে সব গ্রন্থি নালীবিহীন, এদের নিঃসরণ সরাসরি রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে দূরবর্তী সুনির্দিষ্ট অঙ্গে ক্রিয়াশীল হয় । যেমন- পিটুইটারী (Pituitary), থাইরয়েড (Thyroid), এড্রিনাল (Adrenal) প্রভৃতি। নিঃসরণের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে গ্রন্থিকে আবার ৩ ভাগে ভাগ করা যায়-

১। শ্লেষ্মা গ্রন্থি বা (Mucous Gland)-

এইগুলো শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থ নিঃসরণ করে। যেমন- জিহ্বার নিচে সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি (sublingual Gland)।

২। সেরাস গ্রন্থি বা (Serous Gland)-

এগুলো পাতলা জলীয় পদার্থ নিঃসরণ করে। যেমন:- অগ্নাশয় (Pancreas), প্যারোটিড লালা গ্রন্থি (Parotid Salivary Gland) |

৩। মিশ্র গ্রন্থি বা (Mixed Gland)-

এরা শ্লেষ্মা ও পাতলা জলীয় পদার্থ উভয়ই নিঃসরণ করে।

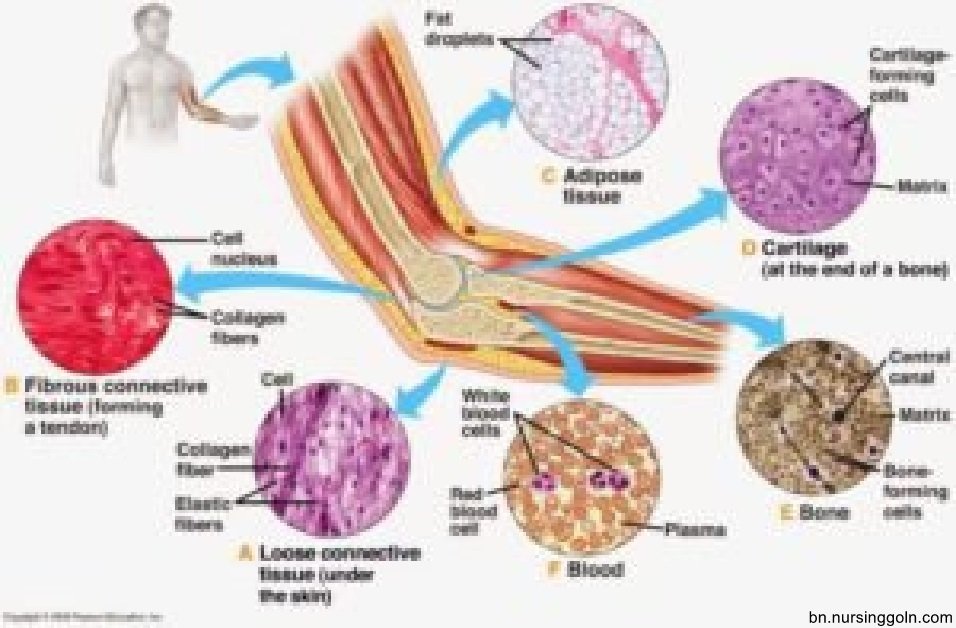

যোজক টিস্যু (Connective Tissue)

যোজক বা কানেকটিভ টিস্যুতে মাতৃকার (Matrix) পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি এবং কোষের সংখ্যা কম। গঠন এবং কাজের ভিত্তিতে কানেকটিভ টিস্যু প্রধানত তিন ধরনের হয়। যথা-

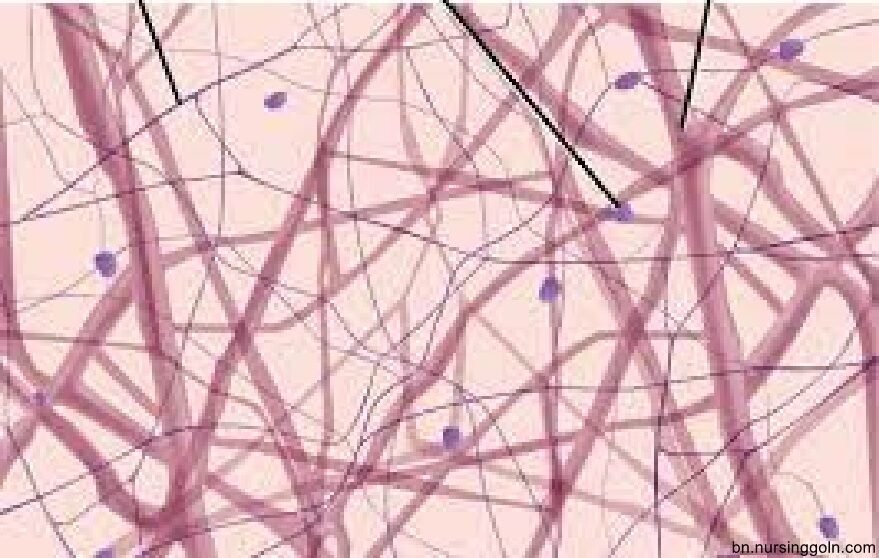

ফাইব্রাস যোজক টিস্যু (Fibrous Connective Tissue):

এই ধরনের যোজক টিস্যু ত্বকের নিচে পেশির মধ্যে থাকে। এদের মাতৃকায় বিভিন্ন ধরনের তন্তুর আধিক্য দেখা যায়।

স্কেলিটাল যোজক টিস্যু (Skeletal Connective Tissue):

দেহের অভ্যন্তরীণ কাঠামো গঠনকারী টিস্যুকে স্কেলিটাল যোজক টিস্যু বলে। এই টিস্যু দেহের কাঠামো গঠন করে। দেহকে নির্দিষ্ট প্রকৃতি এবং দৃঢ়তা দেয়। অঙ্গ সঞ্চালন এবং চলনে সহায়তা করে। মস্তিষ্ক, মেরুরজ্জু ফুসফুস, হৃৎপিন্ড এরকম দেহের নরম ও নাজুক অঙ্গগুলোকে রক্ষা করে। বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা উৎপাদন করে। ঐচ্ছিক পেশিগুলোর সংযুক্তির ব্যবস্থা করে। গঠনের ভিত্তিতে স্কেলিটাল যোজক টিস্যু দুধরনের হয়। যেমন: কোমলাস্থি এবং অস্থি।

তরল যোজক টিস্যু (Fluid connective tissue):

তরল টিস্যুর মাতৃকা তরল। মাতৃকায় বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এই টিস্যুর প্রধান কাজ দেহের অন্তরে বিভিন্ন দ্রব্যাদি পরিবহণ করা, রোগ প্রতিরোধ করা এবং রক্ত জমাট বাঁধায় বিশেষ ভূমিকা রাখা। তরল যোজক টিস্যু দুই ধরনের, রক্ত এবং লসিকা।

কোমলাস্থি (Cartilage)-

কোমলাস্থি এক ধরনের নমনীয় স্কেলিটাল যোজক টিস্যু। মানুষের নাক ও কানের পিনা কোমলাস্থি দিয়ে তৈরি।

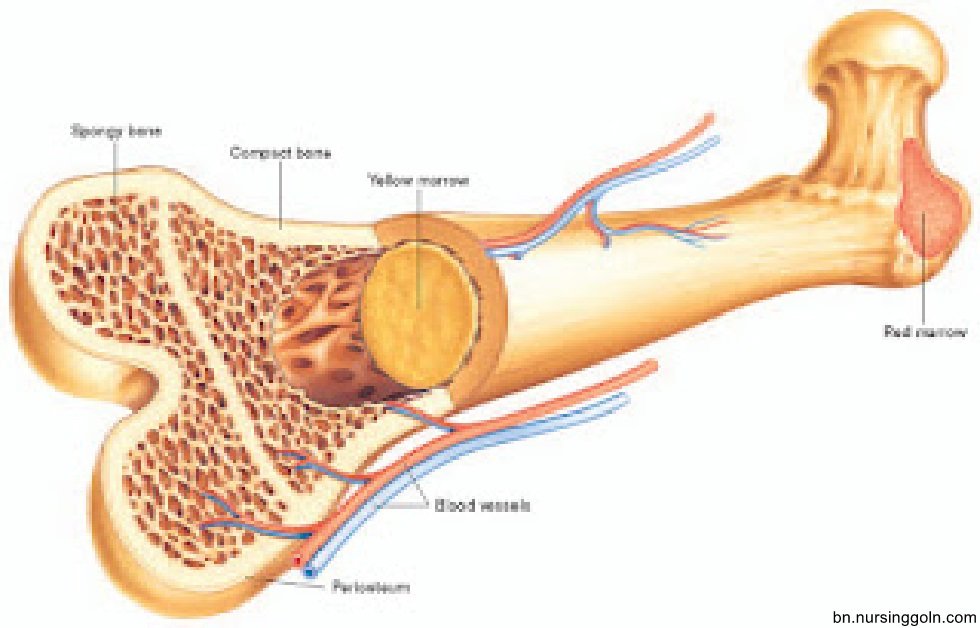

অস্থি (Bone):

অস্থি বিশেষ ধরনের দৃঢ়, ভঙ্গুর এবং অনমনীয় টিস্যু যার মাতৃকায় ক্যালসিয়াম- জাতীয় পদার্থ জমা হয়ে দেহের সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় যোজক কলায় পরিণত হয়। এর ম্যাট্রিক্সে পানি (২৫%), জৈব পদার্থ (৩০%) ও অজৈব পদার্থ (৪৫%) দ্বারা গঠিত হওয়ায় সম্পূর্ণ কলাটি কঠিন। জৈব অংশটি কোলাজেন (Collagen) ও অস্টিওমিউকয়েড (Osteomucoid) নিয়ে গঠিত হয়।

অজৈব অংশটি প্রধানত ক্যালসিয়াম ফসফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট নিয়ে গঠিত। ম্যাট্রিক্সে অস্থিকোষ (Osteocyte) ছড়ানো থাকে। পেরিঅস্টিয়াম (Periosteum) নামক তন্তুময় যোজক কলা নির্মিত পাতলা ও মসৃণ আবরণ প্রতিটি অস্থিকে ঘিরে রাখা। অস্থির গঠন ও অস্থির ম্যাট্রিক্স কতকগুলো স্তরে সাজানো থাকে। স্তরগুলোকে ল্যামেলী (Lamellae) বলে। ল্যামেলীগুলো একটি সুস্পষ্ট নালীর চারদিকে চক্রাকারে বিন্যস্ত। কেন্দ্রিয় এই নালীকে হ্যাভারসিয়ান নালী (Haversian canal) বলে।

প্রতিটি হ্যাভারসিয়ান নালী ও একে বেষ্টনকারী ল্যামেলীগুলোর সমন্বয়ে একটি হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র (Haversian system) সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক ল্যামেলায় ল্যাকুনা নামে কতগুলো ক্ষুদ্র গহবর থাকে। অস্থিকোষ ল্যাকুনার ভেতরে অবস্থান করে। প্রতিটি ল্যাকুনার চারদিক থেকে সূক্ষ্ম নালিকা বেরোয়। এদের ক্যানালিকুলি (Canaliculi) বলা হয়। এসব নালিকার মাধ্যমে একটি হ্যাভারসিয়ান তন্ত্রের বিভিন্ন ল্যাকুনা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে।

অস্থি মজ্জা (Bone Marrow) – অস্থির কেন্দ্রস্থলে যে গহবর থাকে তার নাম মজ্জা গহবর (Medullary cavity)।লম্বা অস্থির মজ্জা গহ্বরে এবং স্পঞ্জি অস্থির মধ্যে যে নরম, জেলি সদৃশ, উচ্চ রক্তবাহী নালী সমৃদ্ধ বস্তু থাকে তাকে অস্থি মজ্জা (Bone marrow) বলে। অস্থি মজ্জা দেহের বৃহত্তম অঙ্গগুলোর মধ্যে একটি এবং এর প্রধান কাজগুলো রক্ত উৎপন্ন করা। অস্থি মজ্জা দুই ধরনের: ১) লাল অস্থি মজ্জা (Red bone marrow) ও ২) হলুদ অস্থি মজ্জা (Yellow bone marrow)

অস্থির প্রকারভেদ

ক) ঘনত্ব ও দৃঢ়তার ভিত্তিতে অস্থিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়-

১। ঘনসন্নিবিষ্ট বা দৃঢ় অস্থি (Compact bone):

লম্বা অস্থি যেমন ফিমার ও হিউমেরাস এর অস্থিকাণ্ডের (Diaphysis) অংশে এ দৃঢ় অস্থি পাওয়া যায়।

২। স্পঞ্জ বা জালিকা সদৃশ অস্থি (Spongy bone):

মাথার খুলি ও চ্যাপ্টা অস্থিগুলোতে এ ধরনের অস্থি পাওয়া যায়।

খ) আকার ও আকৃতির উপর ভিত্তি করে অস্থিকে ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়-

১। লম্বা অস্থি (Long Bone)-

যেমন হিউমেরাস (Humncrus), রেডিয়াস (Redius), আলনা (UIna), ফিমার (Femor), টিবিয়া (Tibia) এবং ফিবুলা (Fibula)

২। খাটো অস্থি (Short bone)

হাত ও পারের ছোট অস্থি- কারপাল (Carpal) এবং টারসাল (Taraal)

৩। চ্যাপ্টা অস্থি (Flat bone)-

স্ক্যাপুলা (Scapula), স্টানাম (Stermum), পাজরের অস্থি বা (Rib)।

৪। অসম আকৃতির অস্থি (Irregular bone) –

কশেরুকা (Vertebra) |

৫। বায়ু প্রকোষ্ঠ অগ্নি (Pneumatic bone)

ম্যাক্সিলা (Maxilla ), স্পেনয়েড (Sphenoid), ইথাময়েড (Ethroid)।

৬। পেশি থেকে উদ্ভূত ছোট জন্মি (Seanmold bone)

প্যাটেলা (Patella) ও পিজিফর্ম (Pisiform)

১ thought on “প্রাণিটিস্যুর প্রকারভেদ”