আজকে আমরা শ্বসন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করবো। যা পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক ১ এর বেসিক হিউমান বায়োলোজি ও এর প্রয়োগ অংশের অন্তর্গত।

শ্বসন পদ্ধতি

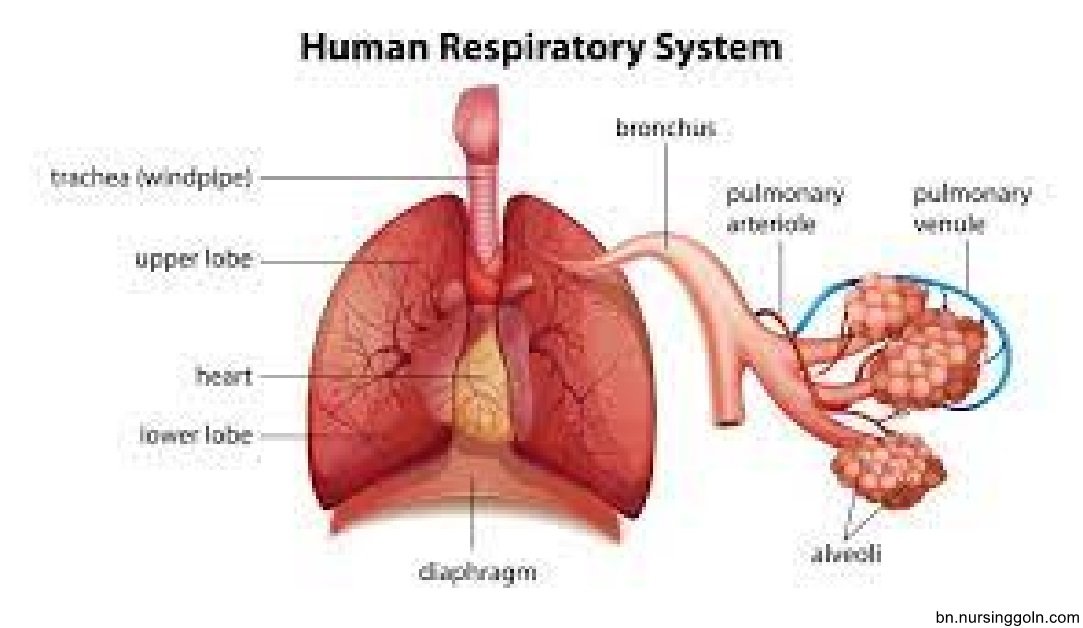

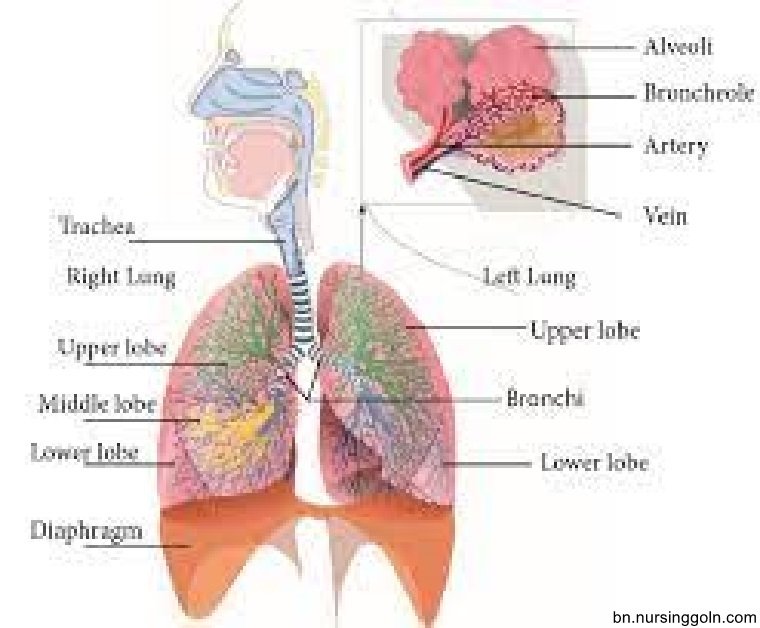

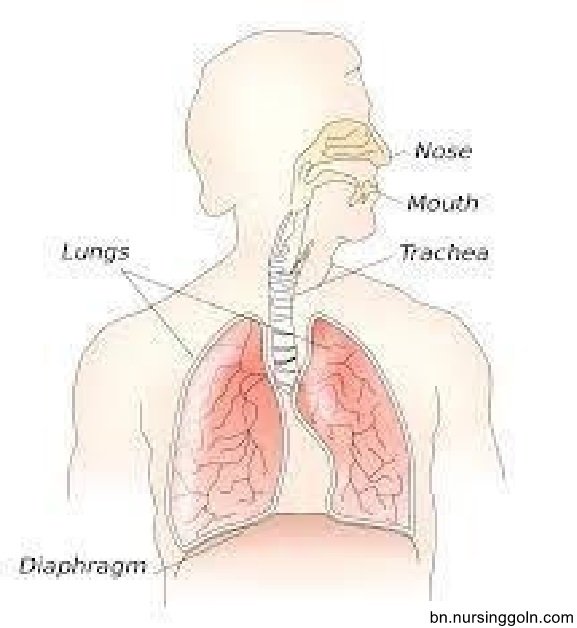

শ্বসন হল একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পরিবেশ থেকে অক্সিজেন পরিবাহিত হয়ে গ্রহণ করা খাদ্যকে জারিত (Oxidation) করে বিপাকের (Metabolism) জন্য দেহ কোষে নিয়ে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য পদার্থকে কোষ থেকে পরিবেশে নিয়ে আসে। শ্বসন দুই পর্যায়ে হয়, যথা-

১) বহিঃশ্বসন (External respiration)

২) অন্তঃশ্বসন (Internal respiration) |

বহিঃশ্বসন (External respiration):

এতে অক্সিজেন শ্বসিত হয় এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড দেহ থেকে বের করে দেয়। যে প্রক্রিয়ায় ফুসফুসে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে অর্থাৎ অক্সিজেন ফুসফুস থেকে রক্তে প্রবেশ করে এবং রক্ত থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ফুসফুসে প্রবেশ করে তাকে বহিঃশ্বসন বলে।

ফুসফুসের এলভিওলার বাতাস (Alveolar air) ও এলভিওলির প্রাচীরে অবস্থিত কৈশিক জালিকার রক্তের মধ্যে এই বিনিময় ঘটে। প্রশ্বাসের মাধ্যমে আগত বাতাসে O2 এর চাপ ফুসফুসের রক্তের O2 এর চাপ অপেক্ষা বেশি হওয়ায় অক্সিজেন এলভিওলাস থেকে ফুসফুসের কৈশিকনালীর রক্তে প্রবেশ করে লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের সাথে রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন গঠন করে। কিছু পরিমাণ O2 রক্তরসেও দ্রবীভূত হয়। একই সাথে ফুসফুসের কৈশিকনালীর রক্তে (CO2) এর চাপ এলভিওলাসে (CO2) এর চাপের চেয়ে বেশি হওয়ার ফুসফুসের কৈশিকজালক থেকে (CO2) এলভিওলাসে প্রবেশ করে।

বহিঃশ্বসন দুই পর্যায়ে সম্পন্ন হয়, যথা –

ক) প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ (Inspiration or inhalation) এবং

খ) নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ (Expiration or Exhalation ) ।

শ্বাসগ্রহণ (Inspiration):

ফুসফুসের বাতাস (Air) গ্রহণ করা। এতে সময় লাগে দুই সেকেণ্ড

শ্বাসত্যাগ (Expiration):

ফুসফুস থেকে বাতাস বের করে দেয়া এতে সময় লাগে তিন সেকেণ্ড

শ্বাসক্রিয়ার উদ্দেশ্য:

অক্সিজেন সরবরাহ করা ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করা; অ্যামোনিয়া, কিটোন বড়ি, অপ্রয়োজনীয় তেল, পানি, অ্যালকোহল প্রভৃতি বের করে দেওয়া; রক্তের পানি ও অন্যন্য অংশের সমতা রক্ষা করা; শরীরের তাপের সমতা রক্ষা করা। প্রতি মিনিটে শ্বাসক্রিয়া ও শ্বসন একটি ছন্দময় প্রক্রিয়া। শ্বাসকার্যের কোনো বিরাম নেই। ঘুমের সময় কিছু কম থাকে, পরিশ্রম বা ব্যায়ামের সময় তা বেড়ে যায়। প্রতি মিনিটে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মানুষ ১২-১৮ বার এবং নবজাত শিশু ৪০ বার শ্বাস ক্রিয়া করে থাকে।

প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ:

স্নায়ু উদ্দীপনার প্রভাবে ডায়াফ্রামের পেশি (বৃত্তাকার অরীয় পেশিতন্তু) এবং প্রতিজোড়া পর্শকার মাঝখানে অবস্থিত বহিঃ ও অন্ত ও ইন্টারকোস্টাল পেশির সংকোচন প্রসারণ সমন্বয়ের মাধ্যমে এই পর্যায়টি নিম্নেরূপভাবে সম্পন্ন হয়-

ক) বহিঃস্থ ইন্টারকোস্টাল পেশি সংকুচিত হয় এবং অন্তঃস্থ ইন্টারকোস্টাল শিথিল হয়। ফলে পাঁজর উপরের দিকে উঠে যায়।

খ) তখন ডায়াফ্রাম-পেশিও সংকুচিত হয়, ফলে ডায়াফ্রাম সমতল হয়ে যায়।

গ) উপরোক্ত দুই কর্মকাণ্ডের ফলে বক্ষগহ্বরের আয়তন বেড়ে যায় (বুক প্রসারিত হয়)। এতে বক্ষগহ্বর ও ফুসফুস অভ্যন্তরীণ চাপ বায়ুমণ্ডলীর চাপের চেয়ে কমে যায়।

ঘ) এ কারণে বাতাস নাসাপথের ভেতর দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং এলভিওলাই ফুলে উঠে।

ফুসফুস ও বায়ুমণ্ডলীয় বাতাসের চাপ সমান না হওয়া পর্যন্ত বাতাসের চাপ অব্যাহত থাকে।

নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ:

এটি প্রশ্বাসের পরই সংগঠিত একটি নিষ্ক্রিয়া প্রক্রিয়া। প্রশ্বাসে অংশগ্রহণকারী পেশিগুলো প্রসারণ বা শিথিলতার জন্য তা ঘটে। নিঃশ্বাসের সময় প্রশ্বাসকালে অংশগ্রহণকারী পেশিগুলো স্থিতিস্থাপকতার জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। তখন পর্শকাগুলো নিজস্ব ওজনের জন্য নিম্নগামী হয়, উদরীয় পেশীগুলোর চাপে ডায়াফ্রাম ধনুকের মত বেকে বক্ষগহ্বরের আয়তন কমিয়ে দেয়, ফুসফুসীয় পেশি পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় এবং প্লিরার (Pleura) অন্তঃস্থ চাপ ও ফুসফুসের বায়ুর চাপ বেড়ে যায়। বাতাস তখন ফুসফুস থেকে নাসিকাপথে বেরিয়ে গেলে ফুসফুসের আয়তনও কমে যায়।

অন্তঃশ্বসন (Internal respiration):

শ্বসনের এই ধাপ কলায় সংঘটিত হয়। অন্তঃশ্বসনে দেহকোষ দ্বারা বিপাকের জন্য অক্সিজেন ব্যবহার করা এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের করে দেওয়া হয়। যে প্রক্রিয়া দ্বারা রক্ত থেকে অক্সিজেন কলা-কোষে প্রবেশ ও কোষমধ্যস্থ খাদ্যের তরল পদার্থ রক্তের অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে এবং কোষ থেকে রক্তে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের বিনিময় (Gaseous exchange) হয় তাকে অন্তঃশ্বসন বলে।