আজকে আমরা আলোচনা করবো দেহের মৌলিক গঠন। যা পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক ১ এর বেসিক হিউমান বায়োলোজি ও এর প্রয়োগ অংশের অন্তর্গত।

দেহের মৌলিক গঠন

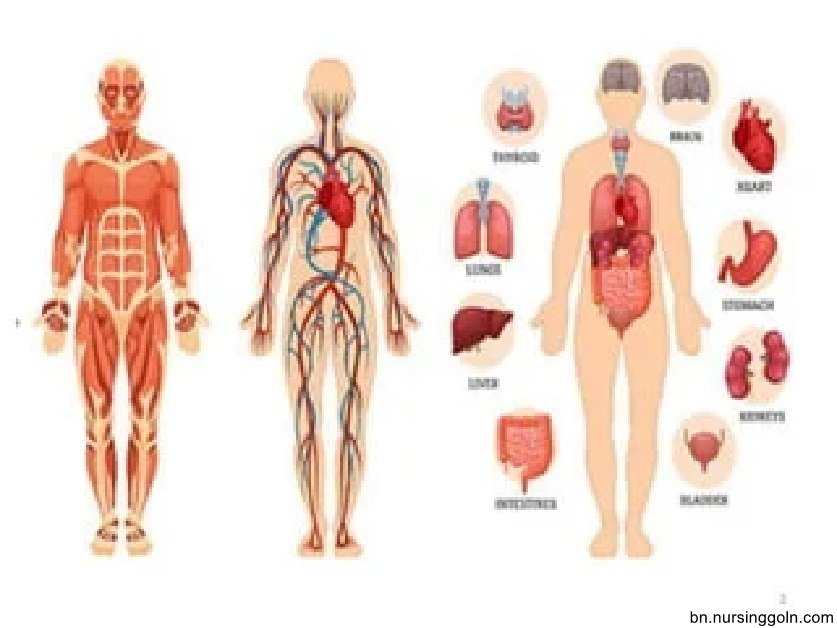

কোষ (Cell) মানব দেহের গঠনের ও কাজের একক (Unit)! একই উৎস থেকে উদ্ভূত, একই আকৃতির বা ভিন্ন আকৃতির কোষগুলো (cells) যখন মিলিতভাবে কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে তখন সমষ্টিগত কোষকে একত্রে কলা (Tissue) বলা হয়। দুই বা ততধিক ধরনের কলা একত্রিত হয়ে তৈরি হয় এক একটি অঙ্গ (Organ); যেমন হৃৎপিণ্ড (Heart), ফুসফুস (Lung), বৃক্ক (Kidney) ইত্যাদি।

এছাড়াও মানব দেহকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় ৫টি এলাকায় (Region) ভাগ করা হয়

১) মাথা এবং গলা বা (Head & Neck),

২) বুক বা (Chest or Thorax),

৩) পেট বা (Abdomen ),

৪) হাত বা (Superior Extremity) এবং

৫) পা বা (Inferior Extremity)

১) মাথার ভাগ-

ক) মস্তিষ্ক বা (Cranium) এবং খ) মুখ বা (Face ) ।

২) বুক বা Thorax এ প্রধান অঙ্গসমূহ –

ক) হৃদপিণ্ড বা (Heart), খ) দুইটি ফুসফুস বা (Lungs), গ) শ্বাসনালী বা (Trachea) ও বায়ুনালী বা (Bronchi), ঘ) অন্ননালী বা (Oesophagus) | হৃদপিণ্ড বা Heart থাকার কারণে ফুসফুস দুইটি বা Lungs এর মাঝে যে গর্ত হয় তার নাম বক্ষ গহবর বা Mediastinum | এ ছাড়া সব শিরা ও ধমনীর উৎস মুখে এই বক্ষ গহ্বরে অবস্থিত। ব্যবচ্ছেদ পেশি বা Diaphragm উপরের দিকে বেঁকে থাকে এবং বুক ও পেটকে ভাগ করে।

৩) পেট বা Abdomen এর অবস্থান

ব্যবচ্ছেদ পেশি বা Diaphragm এর নিচে। এর প্রধান দুইটি অংশ- i) উপরের পেট ও ii) তলপেট।

পেটের উপরের অংশে আছে

ক) পাকস্থলী বা Stomach,

খ), ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র বা Intestines,

গ) যকৃৎ বা Liver,

ঘ) প্লীহা বা Spleen,

ঙ) পিত্তকোষ বা Gall Bladder,

চ) অগ্নাশয় বা Pancreas

ছ) বৃক্ক বা Kidney এবং

জ) মহাধমনী (Aorta) ও নিম্ন মহাশিরা (Inferior Vena Cava

পেটের নিচের অংশ বা বস্তিকোটরের (Pelvic Cavity) অঙ্গসমূহ-

ক) মুত্রথলি বা Urinary Bladder,

খ) জনন অঙ্গসমূহ বা Reproductive Organs এবং

গ) বৃহদন্ত্রের অংশ বা Colon & Rectum

৪) হাতের ভাগ-

ক) ঊর্ধ বাহু বা (Arm), খ) সম্মুখ বাহু বা (Forearm), গ) কজি বা (Wrist), ঘ) করতল বা (Palm) এবং ঙ) হাতের আঙ্গুল বা (Finger) ৫) পায়ের ভাগ- ক) উরু বা (Thigh), খ) নিম্ন পা বা (Leg), গ) চরণ বা (Foot) এবং ঘ) পায়ের আঙ্গুল বা (Toe)।

জীবকোষ (Cell):

কোষ একটি জীবদেহের গঠন ও কার্যপ্রণালির একক, যা বৈষম্য ভেদ্য (selectively permeable) পর্দা দ্বারা আবৃত এবং যা অন্য সজীব মাধ্যম ছাড়াই নিজের প্রতিরূপ তৈরি করতে পারে। মানব দেহ প্রায় ১০০ ট্রিলিয়ন কোষ থাকে। এই কোষের আকার সাধারণত ৫ – ৫০ মাইক্রোমিটার (m) পর্যন্ত হয়। নিউক্লিয়াসের ভিত্তিতে কোষ দুই ধরনের। কাজের ভিত্তিতে কোষ দুই ধরনের হয়

১) দেহ কোষ (Somatic cell)

মাইটোটিক বিভাজনের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। উদাহরণ-যকৃৎ কোষ (Hepatocyte), ত্বকের কোষ (Epithelial cell)। এদের মধ্যে কিছু কোষ প্রাথমিক পরিপক্কতা লাভের পর আর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে না। উদাহরণ- স্নায়ু কোষ (Nerve cell বা Neuron), হৃৎপেশি কোষ (Cardiac myocyte)

২) জনন কোষ ( Gametic cell)

মিয়োসিস পদ্ধতিতে পুং ও স্ত্রী জনন কোষে বিভক্ত হয়। এদের মধ্যে ক্রোমোজোমের সংখ্যা, দেহ কোষের অর্ধেক হয়। পুং ও স্ত্রী জনন কোষের মিলনের ফলে সৃষ্ট কোষকে জাইগোট (Zygote) বলে।

|

ক) আদি বা প্রাককেন্দ্রিক কোষ (Prokaryotic cell) : |

খ) প্রকৃত বা সুকেন্দ্রিক কোষ (Eukaryotic cell) |

| সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না | সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে |

| নিউক্লিয়াস পর্দা বেস্টিত থাকে না | নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিয়বস্তু পর্দা বেস্টিত থাকে |

| নিউক্লিয়বস্তু সাইটোপ্লাজমে ছড়ানো থাকে | |

| মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকে না | |

| রাইবজোম থাকে | রাইবজোম থাকে না; উদাহরণ: রক্তনালির অন্তঃস্তরের কোষ (Endothelium) |

| ক্রোমোজমে কেবল DNA অথবা RNA থাকে উদাহরণঃ নীলাভ শৈবাল, ব্যাক্টেরিয়া | ক্রোমোজমে DNA, হিস্টোন অথবা অন্যান্য উপাদান থাকে। |

কোষের অঙ্গাণু

ইলেকট্রন অনুবিক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যত প্রানী কোষের অঙ্গাণু সমূহ হল-

প্রোটোপ্লাজম:

কোষের ভিতর অবস্থিত অর্ধস্বচ্ছ, জেলির মত বস্তু হল প্রোটোপ্লাজম। কোষ আবরণী, সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস নিয়ে প্রোটোপ্লাজম তৈরি হয়।

কোষ আবরণী (Cell Membrane):

প্রোটোপ্লাজম যে ত্রিস্তর বিশিষ্ট স্থিতিস্থাপক পর্দা দ্বারা বেষ্টিত তাকে কোষ আবরণী (Cell Membrane) বলে। এটি মূলত লিপিড ও প্রটিন দিয়ে তৈরি। কোষঝিল্লির ভাঁজকে মিক্রোভিলাই বলে। এই পর্দা বৈষম্যভেদ্য হওয়ায় অভিস্রবণের মাধ্যমে পানি, লবন, পরিপোষক পদার্থ ও বর্জ্য চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে এবং পাশাপাশি কোশগুলো থেকে পৃথক রাখা। এই আবরণের পুরুত্ব ৭.৫ থেকে ১০ ন্যানোমিটার (৭.৫ থেকে ১০ nm ) ।

কোষ আবরণীর কাজ

- কোষ অভ্যন্তরের বস্তুসমূহকে রক্ষা করা ও আবৃত রাখা এর প্রধান কাজ।

- বিভিন্ন কোষাঙ্গাণু তৈরিতে সহায়তা করা, যেমন- মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজি বস্তু, নিউক্লিয়ার পর্দা প্রভৃতি

- কোষের সঠিক আকৃতি প্রদান করা

- অভিস্রবণ বা ব্যাপনের সাহায্যে ক্ষুদ্র বস্তুকে কোষের অভ্যন্তরে নেয়া ও কোষ থেকে বের করা

- ফ্যাগোসাইটোসিস (Phagocytosis) ও পিনোসাইটোসিস (Pinocytosis) পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত বড় বস্তুকে কোষের ভিতরে নেয়া।

সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm):

কোষের প্রোটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াস সরিয়ে নিলে যে জেলির মত বস্তু রয়ে যায় তা সাইটোপ্লাজম। নিউক্লিয়াসের বাইরে কোষের সকল অঙ্গাণু সাইটোপ্লাজমে থাকে। এই অঙ্গাণুগুলোর আবরণী বেষ্টিত হওয়া বা না হওয়ার উপর ভিত্তি করে এদের আবরণীযুক্ত এবং আবরণীবিহীন সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণুতে ভাগ করা হয়।

আবরণীযুক্ত সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু

১. মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria)

এটি বসনে অংশগ্রহণকারী, দ্বিস্তরের আবরণী বিশিষ্ট একটি অঙ্গাণু। এর ভিতরের স্তরটি আঙ্গুলের মত ভিতরের দিকে ভাঁজ হয়ে থাকে, যাকে ক্রিস্টি (Cristae) বলে। ক্রিস্টির পায়ে বৃত্তযুক্ত গোলাকার বস্তু অবস্থিত, এদের অক্সিজোম (Oxisomes) বলে। অক্সিজোমে উৎসেচক বা (Enzymes) সাজানো থাকে। মাইটোকক্লিয়ার ভিতর ম্যাট্রিক্স (Matrix) থাকে। শ্বসনের যে মূল চারটি ( ক্রমানুসারে গ্লাইকোলাইসিস, অ্যাসিটাইল কো-এ সৃষ্টি, ক্রেবস চক্র এবং ইলেকট্রন প্রবাহ ভগ্ন) ধাপ রয়েছে। যদিও প্রথম ধাপ, গ্লাইকোলাইসিসের বিক্রিয়াগুলো মাইটোকন্ডিয়ায় না ঘটলেও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপ মাইটোক$িয়ার মধ্যেই সম্পন্ন হয়। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব কোষেই মাইটোকড়িয়া থাকে। যেমন Trichosangs, Morocercouomoides ইত্যাদি প্রোটোজোরাতে এবং মানব দেহের লহিত রক্ত কনিকাতে মিটৰুচিয়া থাকে না।

২. গলজি বস্তু (Golgi body):

গলজি বস্তু (কিংবা গলগি বস্তু) প্রধানত প্রাণিকোষে পাওয়া যায়, ও কিছু ক্ষেত্রে উদ্ভিদকোষেও দেখা যায়। এটি সিস্টার্নি ও কয়েক ধরনের ভেসিকল নিয়ে তৈরি।

৩. এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (Endoplasmic reticulum)

সাইটোপ্লাজমের ভিতরে জালের মত বিস্তৃত, নিউক্লিয় গদীর সাথে সংযুক্ত অঙ্গাণু এটি।

৪. কোষগহবর (Vacuole)

সাইটোপ্লাজমে কোষের মধ্যে যে ফাঁকা দেখা যায়, সেগুলোই কোষগহবর। বৃহৎ কোষগহবর উদ্ভিদ কোষের বৈশিষ্ট্য। প্রাণিকোষে কোষগহবর সাধারণত অনুপস্থিত থাকে, থাকলেও সেগুলো আকারে ছোট হয়।

৫. লাইসোজোম (Lysosome)

ক্ষুদ্র আবরণীযুক্ত অঙ্গাণু।

আবরণীবিহীন সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু

১. কোষকংকাল (Cytoskeleton):

কোষআবরণীর ভিতরে লম্বা এবং মোটা-চিকন মিশিয়ে অসংখ্য দড়ির মধ্যে বস্তু যা কোষের চারদিকে জালের মতো ছড়িয়ে থাকে। অ্যাকটিন, মায়োসিন, টিউবিউলিন ইত্যাদি প্রোটিন দিয়ে যথাক্রমে মাইক্রোটিউবিউল, মাইক্রোফিলামেন্ট কিংবা ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট দিয়ে কোষকালের বিভিন্ন ধরনের তন্তু নির্মিত হয়।

২. রাইবোজোম (Ribosome)

এই আবরণীবিহীন অঙ্গাণু এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে লেগে থাকে।

৩. সেন্ট্রোজোম Centrosome):

প্রাণিকোষের নিউক্লিয়াসের কাছে দুটি ফাঁপা নলাকার বাস্তকার বস্তু দেখা যায়, তাদের সেন্ট্রিওল বলে। সেট্রোজোমে থাকা সেন্ট্রিওল কোষ বিভাজনের সময় অ্যাস্টার তৈরি করে।

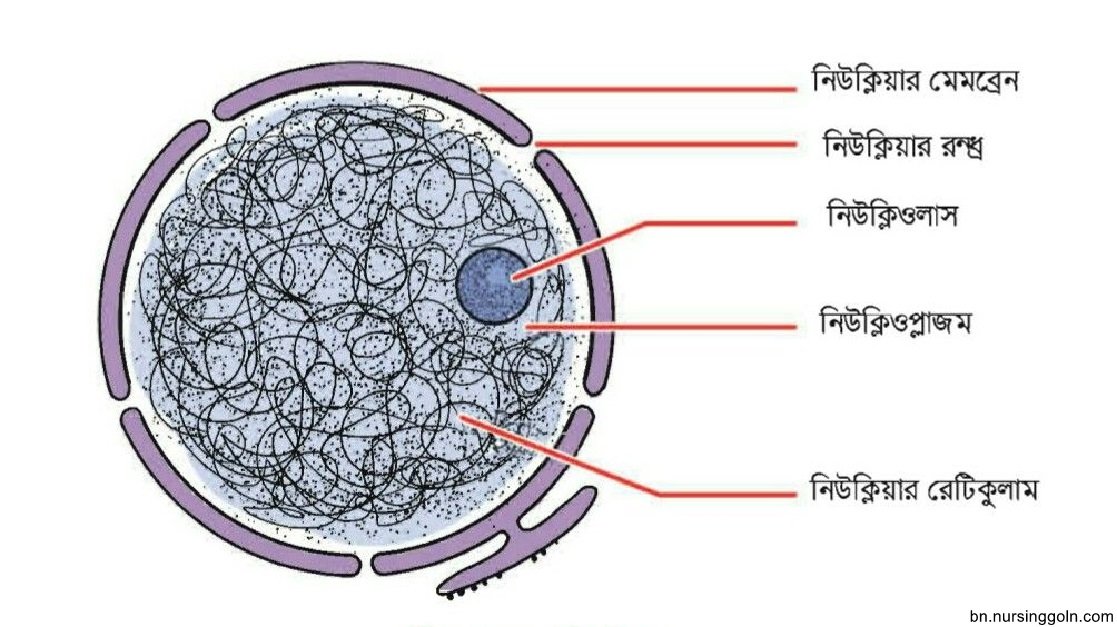

৪. নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকা (Nucleus):

জীবকোষের প্রোটোপ্লাজমে নির্দিষ্ট পর্দা ঘেরা ক্রোমোজোম বহনকারী সুস্পষ্ট যে বস্তুটি দেখা যায় তা হচ্ছে নিউক্লিয়াস। এটি গোলাকার, ডিম্বাকার বা নলাকার। সিক্তকোষ এবং লোহিত রক্তকণিকার নিউক্লিয়াস থাকে না।

নিউক্লিয়াসের কাজ-

- নিউক্লিয়াসে বংশগতির বৈশিষ্ট নিহিত থাকে।

- কোষে সংঘটিত বিপাকীয় কাৰ্যাৰলিসহ সব ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। সুগঠিত নিউক্লিয়াসে নিচের অংশগুলো দেখা যায়।

ক. নিউক্লিয়ার আবরণী (Nuclear membrane):

নিউক্লিয়াসকে ঘিরে রাখা যে আবরণী, তাকে নিউক্লিয়ার আবরণী বা কেন্দ্রিক আবরণী বলে। এটি দুই স্তর বিশিষ্ট। এই আবরণী লিপিড ও প্রোটিনের সমন্বয়ে তৈরি হয়। এতে কিছু ছিদ্র থাকে, যাকে নিউক্লিয়ার রম বলে। এই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কিছু বস্তু চলাচল করে। নিউক্লিয়ার আবরণী সাইটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসের অন্যান্য বস্তুকে পৃথক রাখা এবং বিভিন্ন বস্তুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

খ. নিউক্লিওপ্লাজম (Nucleoplasm):

নিউক্লিয়ার ঝিল্লির ভিতরে জেলির মধ্যে বস্তু বা রস থাকে। একে নিউক্লিওপ্লাজম বলে। নিউক্লিওপ্লাজিষে নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন, উৎসেচক ও কতিপয় খনিজ লবণ থাকে।

গ. নিউক্লিওলাস (Nucleolus):

নিউক্লিওপ্লাজমের মধ্যে ক্রোমোজোমের সাথে সংলগ্ন গোলাকার বস্তুকে নিউক্লিওলাস বা কেন্দ্রিকাণু বলে। ক্রোমোজোমের রংঅগ্রাহী অংশের সাথে এক্স লেগে থাকে। এরা RNA ও প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয়। এরা বাইবোজোম সংশ্লেষণ করে।

ঘ. ক্রোমাটিন জালিকা (Chromatin reticulum):

কোষের বিশ্রামকালে অর্থাৎ যখন কোষ বিভাজন চলে না, তখন এই ক্রোমাটিনকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে সুতার মতো জট পাকিয়ে থাকতে দেখা যায়। ক্রোমাটিন মূলত DNA এবং প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত জটিল কাঠামো। কোষ বিভাজনের সময় এরা মোটা এবং খাটো হয়, তাই তখন তাদের আলাদা আলাদা ক্রোমোজোম হিসেবে দেখা যায়। ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলো বংশগতির গুণাবলি বহন করে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে নিয়ে যায়। কোনো একটি জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যা ঐ জীবের জন্য নিদিষ্ট।

কোষের কাজ

১) খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ এবং হজম করা (Ingestion and Assimilation)-

এর মাধ্যমে কোষ তার প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড (Amino Acid), লবণ (Salt) প্রভৃতি খাদ্য গ্রহণ করে ও পরিত্যাজ্য অংশ ত্যাগ করে।

২) বৃদ্ধি, মেরামত বা ক্ষয়পূরণ (Growth and Repair)-

প্রতিটি কোষের মধ্যে নতুন প্রোটোপাজম তৈরি হয়। গঠনমূলক কাজ (Anabolism) দ্বারা কোষের ক্ষয়পূরণ বা মেরামতের কাজ হয়ে থাকে।

৩) বিপাক প্রক্রিয়া (Metabolism) –

প্রতিটি কোষের কাজ করার জন্য চাই শক্তি (Energy)। খাদ্যের কণা যে প্রক্রিয়ায় ভেঙে যায় তাকে ভঙ্গ প্রক্রিয়া (Catabolism) বলে। এরপর খাদ্য কণাগুলো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গঠনমূলক কাজ করে ও তাপ সৃষ্টি করে। একে (Anabolism) বলা হয়। এই দুইটি প্রক্রিয়াকে একসঙ্গে বলা হয় বিপাক প্রক্রিয়া (Metabolism ) ।

৪) শ্বসন (Respiration)

ফুসফুস যে অক্সিজেন গ্রহণ করে তা মানব দেহে ছড়িয়ে পড়ে রক্তের মাধ্যমে। প্রতিটি কোষ পর্যন্ত তা পৌঁছায় এবং কোষগুলো এই অক্সিজেন গ্রহণ করে। আবার কোষ থেকে নিঃসৃত কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা CO2 শিরা দ্বারা বাহিত হয়ে যায় হৃদপিণ্ডে। তারপর তা ফুসফুস থেকে প্রশ্বাসের সঙ্গে বেড়িয়ে যায়।

৫) দূষিত পদার্থ ত্যাগ (Excretion) –

শরীরের ত্যাজ্য বা বিষাক্ত পদার্থ কোষগুলো থেকে বেরিয়ে রক্তে মিশে যায়। তারপর তারা নানা পথে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। দেহের ত্যাজ্য পদার্থ যে সমস্ত পথে দেহ থেকে বের হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক) বায়বিয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের হয় ফুসফুস থেকে নাকের ছিদ্র পথে।

খ) তরল পদার্থ বের হয় বৃক্ক বা Kidney দিয়ে প্রস্রাবের সঙ্গে যা মানব দেহের ছাকনির কাজ করে

গ) কঠিন ত্যাজ্য পদার্থ বের হয় মলাশয় বা Colon দিয়ে পায়খানার সঙ্গে আবর্জনা রূপে।

৬) উত্তেজনা ও সঞ্চালন (Irritability and Conductivity) –

প্রতিটি কোষ হলো কর্মক্ষম। যে কোনো রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়াজনিত-তাপ, চাপ, বৈদ্যুতিক প্রবাহ, আঘাত প্রভৃতিতে কোষগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠে। আবার কখনও কখনও এটি সংকুচিত হয় যেমন মাংশ পেশীর তন্তু বা Muscle Fibre | হাঁটা- চলায় এবং নড়াচড়ায় পেশিকোষ ব্যবহৃত হয়। আবার কখনও বা বার্তা বয়ে নিয়ে যায় বা সঞ্চালন করে। যেমন- স্নায়ুতন্তু বা Nerve Fibre | স্নায়ুকোষ দেহজুড়ে জালের মত ছড়িয়ে থাকে। যেকোনো অংশের উদ্দীপনা গ্রহণ করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে, আবার মস্তিষ্কের কোনো বার্তা শরীরের নির্দিষ্ট অংশে পৌঁছে দেয়। চোখের স্নায়ুকোষগুলো দেখতে এবং কানের স্নায়ুকোষগুলো শুনতে সাহায্য করে।

৭) প্রজনন (Reproduction) –

একটি কোষ ভেঙে দুটি ভাগে বিভক্ত হতে পারে। এর মূল হলো সেন্ট্রোসোম (Centrosome) এর কাজ। সেন্ট্রোসীম দুভাগে ভাগ হয় ও সেই সঙ্গে নিউক্লিয়াস (Nucleus) এর চেহারার পরিবর্তন ঘটে। তারপর দুটি কোষের মধ্যে একটি স্তর (Layer) পড়ে ও দুটি নিউক্লিয়াসে দুইটি সেন্ট্রোসোম দেখা যায়।। একটি নিউক্লিয়াসে ক্রোমজমের সংখ্যা মোট ৪৬টি।

যখন কোষ বিভাজন হয় তখন দেখা যায় প্রতিটি নিউক্লিয়াসে ৪৬টি করেই ক্রোমজম আছে। তা থেকে এটা বুঝতে পারা যায় যে, প্রতিটি ক্রোমজম দুইটি সমান ভাগে বিভক্ত রয়েছে। এ ভাবে কোষ বিভক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া বা (Mitosis)। এছাড়া আর এক ধরনের কোষ বিভাজন হলো পরোক্ষ কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া বা (Meiosis)। এটি সাধারণত জনন অঙ্গেই হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় একটি কোষ বিভাজন শেষে প্রতিটি নিউক্লিয়াসে ২৩টি করে ক্রোমজম থাকে। এর ফলে পুং ও স্ত্রী জনন কোষ তৈরি হয়। এদের নিষিক্তের মাধ্যমে জাইগোট হয়।

৮) মানব দেহের তিন ধরনের রক্তকোষের মধ্যে লোহিত রক্তকণিকা ফুসফুসে অক্সিজেন গ্রহণ করে হৃদযন্ত্রের সাহায্যে ধমনির মাধ্যমে কৈশিকনালি হয়ে দেহের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে। শ্বেত কণিকা দেহের রোগ প্রতিরোধ করে। অণুচক্রিকা শরীরের কেটে যাওয়া অংশ থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে সাহায্য করে।

৯) ত্বকীয় কোষগুলো দেহের আবরণ দেয়া ছাড়াও শরীরের অবস্থানভেদে বিভিন্ন কাজ করে থাকে।

১০) মাথার ত্বকীয় কোষগুলো থেকে চুল গজিয়ে থাকে।

১১) অস্থিকোষ দেহে অস্থি অথবা কোমলাস্থি তৈরি করে দেহের দৃঢ়তা, দেহের আকার, গঠন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

২ thoughts on “দেহের মৌলিক গঠন”